Populismus - Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Mündigkeit

Populismus ist eines der schrillsten Schlagworte in der politischen Arena der Gegenwart. Populismus ist omnipräsent, wirkmächtig und polarisierend.

Bestimmen lässt sich Populismus als der Versuch, das Weltgeschehen, die Dinge, die um einen herum geschehen, die Politik und den politischen Raum, grandios - unter Ablehnung, zuweilen auch Diffamierung wissenschaftlicher Expertise - zu vereinfachen.

Die Gegenüberstellung zwischen „dem wahren Volk“ und „der korrupten Elite“ ist das Herzstück des Versuchs, die Dinge simpel und verkürzt anzugehen. Überhaupt die „zentrale Bezugsgröße aller Formen des Rechtsextremismus ist das homogenisierte Eigene, dem stets der Vorzug zu geben ist“[1].

Oft verdichtet auf die Formel: „Wir“ und die „Anderen“. Wobei die „Anderen“ Angehörige von Minderheiten sind: gegen liberale, weltoffene, pluralistische Denker/innen, Juden, Muslime, Sinti und Roma, GSD (Gender and Sexual Diversity) LGBTIQ, die Geflüchteten und Migrantinnen und Migranten etc. sind. Wenngleich jedoch die populistischen Führungskader selbst zu dieser Elite gehören.

Das „Volk“ verfügt über den „gesunden, unverfälschten Menschenverstand“, „Volksempfinden“ (common sense des Volkes), den „Hausverstand“, der jeglichen Einlassungen einer korrupten, dysfunktionalen (Politik‑) Elite überlegen ist. Das Volk, ‘the ordinary people’ und sein „Hausverstand“ werden in der populistischen Propaganda aber nicht allein einer politischen Elite bzw. dem Etablissement gegenüber in Stellung gebracht.

Misstrauen und Ablehnung treffen aber auch die akademischen Eliten[2], das Expertentum („Wir haben genug davon, von Experten gesagt zu bekommen, was das Beste sei – das wissen wir schon selbst!“).[3]

Deren Reflexionswissen und intellektuelle Auseinandersetzungen gelten als suspekt, kontaminiert und dem „Hausverstand“ unterlegen: Weshalb ihnen weniger vertraut werden sollte als „normalen“ Menschen.[4]

Der wissenschaftsbezogene Populismus kündigt den rationalen, vernunftgeleiteten Diskurs[5] auf, frei nach der Verkehrung des geflügelten Wortes: „Jeder hat sein Recht auf seine Meinung – und seine Fakten“[6].

Diese Aufkündigung des Dialogs mit der Gegenüberstellung von „gesundem, unverfälschten Menschenverstand“ und „korruptem Reflexionswissen intellektueller Auseinandersetzungen“ ist die Gärhefe für weitere groteske, verschlagene Trends und bizarre Feindbilder: [7] Anti-Intellektualismus, Antipolitik, Antipluralismus, Institutionenfeindlichkeit.[8]

Wissenschaftsbezogener Populismus - Anti-Intellektualismus

Ist die Grenzscheide zwischen „dem wahren Volk“ sowie „der korrupten Elite“ auf eingezeichnet, richtet sich der „gesunde Menschenverstand“ der „Normalbürger“ mit „gesunden, unverfälschten Menschenverstand“ gegen die Intellektuellen „da oben“. Und wie dann leicht zu erkennen sein wird, ist der Schwachsinn des Ganzen tatsächlich „aus lauter gesundem Menschenverstand“ [9] zusammengesetzt.

Expertentum, akademische Elite, Intellektuelle[10]

Dem Versuch, „Intelligenz“ zu definieren, liegen unterschiedliche Perspektiven und Auffassungen zugrunde. Es verwundert nicht, dass die Antworten auf die Frage, was „Intelligenz“ sei, unterschiedlich ausfallen.

Intelligenz kann als die Fähigkeit zum Denken, Lernen und Problemlösen beschrieben werden. Darin stimmen die meisten Definitionsansätze überein. Genauer besehen heißt das, dass Intelligenz beschreibt, wie gut eine Person schlussfolgernd denken, planen, Probleme lösen, abstrakt denken, komplexe Ideen verstehen und aus Erfahrungen lernen kann.[11] „Intellektuelle“ sind nun jene Menschen, die vor diesem Hintergrund praktisch werden, also schreiben, denken, forschen, Diskussionen führen, Meinungen/Argumente vertreten, Wissenschaft betreiben etc.

Hier schließe ich mich folgender Definition an:

„Als Intellektuelle sind Menschen zu bezeichnen, die wissenschaftlich, künstlerisch, religiös, literarisch oder journalistisch tätig sind, dort Kompetenzen erworben haben und qualitativ ausgewiesen sind und die in die öffentlichen Auseinandersetzungen und Diskurse kritisch oder affirmativ intervenieren und Position beziehen; sie sind dabei nicht notwendig an einen bestimmten politischen, ideologischen oder moralischen Standort gebunden; folglich kann es sie in unterschiedlichen politischen Lagern oder Strömungen sowie innerhalb und außerhalb institutioneller Bindungen geben“[12].

Diffamierung derselben

Die deutsche Geschichte folgt ab 1919 bis 1945 einem tief geschwärzten Gegenbild: Spätestens im Nationalsozialismus wird der Begriff Intellektueller konsequent abgewertet und gegen jüdische, Andersdenkende oder andere unerwünschte Personen gerichtet, um diese zu diffamieren, zu erniedrigen, zu zerstören.

Die drei Erzfeinde der Nationalsozialisten, Juden, Liberale (demokratische Spalter des Volkswillens) und die Verfechter der Diktatur des Proletariats: sie werden zum einheitlichen Typus des Intellektuellen zusammengefasst und zum Feindbild stilisiert.

Dieser ist »„abstrakt“, „instinktlos“, „kalt“, „blutleer“, „krank“, „wurzellos“, verbildet“, „allemal brillenbewehrt“, „jüdisch“, „zersetzend“, ohne „gesunden Menschenverstand“, „Neinsager“ aus Prinzip, kurz: Er war der „undeutsche“ Typ schlechthin“ … Joseph Goebbels redete von den „Intellektuellen“, deren Gehirnerweichung durch das Lesen der jüdisch-demokratisch-pazifistischen Presse von Tag zu Tag zunimmt« [13].

Häufig werden diese Erzfeinde mit diffamierenden Tiersymbolisierungen tituliert - wie: Viren, Bazillen, Heuschrecken, Sau, Ratten, Ungeziefer, - um sie weiter zu entmenschlichen.

Noch 1978 bedient der CSU-Politiker Franz Josef Strauß sich dieser Tiersymbolisierung, bezeichnet und entwürdigt einen Journalisten als Ratte und Schmeißfliege[14]. Gegenwärtig sind explizit antisemitische, antiintellektuelle und rassistische Tiermetaphern im deutschsprachigen Rechtsrock an der Tagesordnung[15].

Der Vorwurf

Gegen die „intellektuelle Elite“ wird von Populisten der Vorwurf erhoben, sie verstünden die kleinen Leute nicht. Das von Intellektuellen hervorgebrachte Wissen werde dem „Volk“ übergestülpt, und man nehme keine Rücksicht auf die „kleinen Leute“, „das Volk“. Deren gesunder Menschenverstand, Hausverstand und deren Erfahrung blieben außen vor.

Die antiintellektuelle Stoßkraft aus dieser Überzeugung will dieses „Geseiere“ zum Schweigen bringen, „indem es als weltfremd, abstrakt … diffamiert wird. Es soll davon abgelenkt werden, dass gerade dieses Wissen eben «Volksanliegen» enthält und relevant ist für viele“[16].

Letztendlich geht es darum, Intelligenz, den gesellschaftlichen Diskurs, das kritische Denken als unnütz und verzichtbar auszugeben. Man kann sich doch mit dem common sense des Volkes zufriedengeben.

Aber ist denn in einem demokratisch verfassten Gemeinwesen, gesellschaftliche Verhältnisse kritisch zu hinterfragen, am Austausch von Ideen, Meinungen und Argumenten in einem gesellschaftlichen, kulturellen, politischen Kontext teilzunehmen und mitzudenken, dem „Volk“, den „normalen Menschen“, nicht ebenso aufgegeben wie den Intellektuellen?

„Kleine Leute“ - Modernisierungsverlierer/in [17]

„Der kleine Mann ist – und bleibt – eine der wirkungsmächtigen Sozialfiguren, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Ein Vorführmodell und ein Phantom. Eine Phrase, die immer dann Konjunktur hat, wenn es im gesellschaftlichen Gebälk knirscht“[18].

Die Bezeichnung „Kleiner Mann“ wird mehr und mehr in der Bedeutung „einfacher, normaler Mann/Frau“, „Durchschnittsbürger“ verwendet. Treffender ist die Benennung Modernisierungsverlierer/in.[19]

Es handelt sich um einen Sammelbegriff, der „irgendwo zwischen oberer unterer Mittelschicht und unterer oberer Unterschicht“[20] anzusiedeln ist: Menschen mit Abstiegsängsten und der Sorge vor Kontrollverlust. Es sind keinesfalls die „sozial Abgehängten“: Menschen, die um ihren Arbeitsplatz fürchten und sich ängstigen, sind empfänglich für populistische bzw. rechtspopulistische Avancen. Weshalb es auch nicht gänzlich zutrifft, dass populistische Parteien verstärkt von Erwerbs- bzw. Arbeitslosen gewählt würden.[21]

Modernisierungsverlierer sind jene „Normalbürger“, die ihre bisherigen (ökonomischen) Privilegien und ihren gesellschaftlichen Status bedroht sehen. Sie lassen sich in der Oberschicht, im Mittelstand und in den weniger privilegierten Milieus gleichermaßen ausmachen.

Keineswegs handelt es sich allein um ökonomische Verlierer. Einkommensungleichheiten sind nicht vorrangig ausschlaggebend für das Unbehagen. Belangreich ist die Erfahrung von Ungleichheit, die sich in den sogenannten petites misères, den kleinen Nöten zeigt: Diskriminierungen, Benachteiligungen, Demütigungen im Alltag, wie der Soziologe Pierre Bourdieu nahelegt.[22]

Modernisierungsverlierer fühlen sich zurückgesetzt und abgehängt aufgrund der gesellschaftlichen Transformationsprozesse und der schwer zu durchsteigenden Komplexität derselben. Gesellschaftliche Ausdifferenzierungen, Ungleichzeitigkeiten und Dynamiken, zunehmende Abhängigkeiten und stete Modernisierungsschübe führen zu Besorgtheit, Verunsicherung und befeuern einen sich verhärtenden Denkstil. Dies alles wird als nicht abgefedert wahrgenommen, was die Sorge um Statusverluste, die Minderwertigkeits- und Ungleichheitswahrnehmungen und das Schamgefühl intensiviert.

Die Forderung an Regierungen und Politik gerichtet, Abhilfe zu schaffen und für Gerechtigkeit und sozialen Ausgleich zu sorgen hat ihre Berechtigung. Aber!

Der Populismus stilisiert Modernisierungsverlierer als homogene, einheitliche Größe und kapert sie. Es wird eine völkisch-ethnische, politische und kulturelle Homogenität unterstellt. Das verwundert nicht, ist doch der Kern jeder populistischen Botschaft antipluralistisch. Aber: Können diese Modernisierungsverlierer, diese Normalbürger, denn nicht auch intelligent, migrantisch, schwul, schwarz, muslimisch, jüdisch etc. sein?

Und wenn zudem rechtspopulistische Versatzstücke aus der Mottenkiste des nationalistisch-chauvinistischen Gedankengutes aufgegriffen werden - wie die deutschvölkische Identität, der Vorrang des deutschen Volkes (biodeutsch), die nationalistische Abschottung-, sollen, so populistische Stimmen, Regierung und Politik daran erinnert werden, dass man als „wahres Volk“ das Recht habe, sie auf ihre Pflichten hinzuweisen, diesem Vorrang des (bio-)deutschen Volkes zu entsprechen und mal durchzugreifen.[23]

Wohl wahr: Man wird in Zukunft mehr dafür eintreten müssen, dass die Regierenden tatsächlich „durchgreifen“, sodass kein Mensch in Deutschland „wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“ darf (Artikel 3, Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland). Denn das ist die Pflicht der Regierenden, den besseren Zustand anzustreben, „als den, in dem man ohne Angst verschieden sein kann“[24].

Antiintellektualismus

Antiintellektualismus bezeichnet die ideologische Ablehnung Intellektueller und gebildeter Personen. Intellektuellenfeindlichkeit lässt sich in extremen populistisch- politischen Ideologien beobachten. Ein symbolischer Akt dieser Feindschaft ist die demonstrative Zerstörung von Büchern, Artefakten, Kunstwerken.

Ein Phänomen, das sich schon im 3. Jahrhundert vor Christus im alten China ausmachen lässt, über das Mittelalter, die Neuzeit (Papst Leo X. erließ 1520 eine Bulle gegen Martin Luther. Daraufhin verbrannte man Luthers Werke. Umgekehrt verbrannte Luther die kirchlichen Rechtsbücher usw.), die Zeit der französischen Revolution (1793 ließ Robespierre religiöse und den König verherrlichende Bücher verbrennen), über das 19. Jahrhundert (Wartburgfest 1817: Feuergericht über „undeutsche“ Schriften) bis in unsere Tage zu beobachten ist.

Die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933[25] und die zu diesem Anlass veröffentlichten 12 Thesen der Deutschen Studentenschaft „Wider den undeutschen Geist“ stellen die Intellektuellenfeindlichkeit erschreckend vor Augen.

„Wir fordern vom deutschen Studenten den Willen und die Fähigkeit zur Überwindung jüdischen Intellektualismus und der damit verbundenen liberalen Verfallserscheinungen im deutschen Geistesleben“ (These 10)[26]

Vorbereitet und organisiert hat die Aktion das Hauptamt für Presse und Propaganda der Deutschen Studentenschaft − propagandistisch ausgeschlachtet von Propagandaminister J. Goebbels.

In der Tragödie Almansor (1821) warnt Heinrich Heine (1797-1856) prophetisch knapp 120 Jahr zuvor: „Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“[27]

Die letzte dokumentierte Bücherverbrennung in Deutschland fand 1965 in Düsseldorf statt. Die Düsseldorfer Behörden erlaubten eine angekündigte Bücherverbrennung (darunter Werke von G. Grass, A. Camus, E. Kästner) durch Mitglieder des evangelischen „Jugendbundes für Entschiedenes Christentum (EC) e.V.“. Marcel Reich-Ranicki schrieb hierzu: „Wehret den Anfängen. Den Anfängen? Nein, machen wir uns nichts vor... Es ist nicht ein Anfang, es ist eine Fortsetzung“[28].

In den USA ließ Senator Joseph McCarthy 1953 kommunistische Literatur verbrennen. Später lassen Pinochet 1986, Ayatollah Komeini 1989, die chinesische Regierung 1999 – die Werke inkriminierter Autoren/innen verbrennen. In den USA ließ 2001 Pastor Bender in einem Book-Burning-Gottesdienstes die Harry Potter J. K. Rowlings verbrennen (Grund: Zauberei, Hexerei). In der Türkei veranlasst 2005 ein Funktionär die Verbrennung der Bücher von Orhan Pamuk. Dan Browns „Sakrileg“ verbrennen 2006 politische Funktionäre in Ceccano. US-Soldaten in Afghanistan verbrennen 2012 mehrere Koran-Exemplare. Im April 2022 verbrennt der dänisch-schwedische rechtsextreme und islamfeindliche Politiker Rasmus Paludan ein Exemplar des Koran in Schweden usf.[29]

Populismus wendet sich gegen Intellektuelle und deren Werke - scheinbar herrscht in populistischen Kreisen eine ausgesprochene Furcht vor Büchern. „Diese Angst vor dem Buch und seiner Wirkung ist die Angst vor dem unendlich großen Kontinent des kulturellen Gedächtnisses, ohne den keine erfüllte Gegenwart und keine menschliche Zukunft zu denken ist“[30].

Vermutlich liegt es daran, dass die Auseinandersetzung mit den Intellektuellen nur mit überzeugenden und plausiblen Argumenten zu führen ist. Da triff H. Heine den Punkt: Die perfide Bücherverbrennung gilt nur den Werken, vielmehr aber noch den Urhebern und Autorinnen, den Intellektuellen – sie werden damit niedergemacht. Man vernichtete das Werk und meint den Urheber, die Autorin.

Ausblick

Populisten repräsentieren ihrem Selbstverständnis nach das „wahre Volk“. Populisten verfügen als solches - nach eigenem Bekunden - über „gesunden, unverfälschten Menschenverstand“. Sie lehnen das Reflexionswissen der Intellektuellen ab. Deren Beitrag zum Gemeinwesen wird geschmälert. Sie werden herabgesetzt, ihre Mitwirkung in der Gesellschaft abgelehnt. Sie gehören zu den korrupten (Macht‑) Eliten, sie sind „die Anderen“.

Doch: Nicht die „Anderen“, Angehörige von Minderheiten, liberale, weltoffene, pluralistische Denker/innen stellen eine Gefahr für ein demokratisches verfasstes Gemeinwesen dar. Vielmehr sind es Stumpfsinn, Gleich-Gültigkeit und Dummheit, die diese bedrängen.

Bücherverbrennungen damals und heute und die gegenwärtigen perfiden Machenschaften in der Brühe von Social Media zeigen, wie der populistische „gesunde Menschenverstand“ nach und nach Dummheit und Antiintellektualismus gesellschaftsfähig werden lässt.

Dietrich Bonhoeffer, Theologe, Vertreter der Bekennenden Kirche im Nationalsozialismus,1945 im KZ-Flossenbürg hingerichtet, schrieb 1943 dazu:

„Gegen das Böse läßt sich protestieren, es läßt sich bloßstellen, es läßt sich notfalls mit Gewalt verhindern … Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten noch mit Gewalt läßt sich hier etwas ausrichten; Gründe verfangen nicht; Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden – in solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch, und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseitegeschoben werden. Dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden, ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Daher ist dem Dummen gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. …Es gibt intellektuell außerordentlich bewegliche Menschen, die dumm sind, und intellektuell sehr Schwerfällige, die alles andere als dumm sind. … Daß der Dumme oft bockig ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß er nicht selbständig ist. Man spürt es geradezu im Gespräch mit ihm, daß man es gar nicht mit ihm selbst, mit ihm persönlich, sondern mit über ihn mächtig gewordenen Schlagworten, Parolen etc. zu tun hat … Er ist in einem Banne, er ist verblendet, er ist in seinem eigenen Wesen mißbraucht, mißhandelt. So zum willenlosen Instrument geworden, wird der Dumme auch zu allem Bösen fähig sein und zugleich unfähig, dies als Böses zu erkennen. Hier liegt die Gefahr eines diabolischen Mißbrauchs. Dadurch werden Menschen für immer zugrunde gerichtet werden können…“[31].

In den gegenwärtigen aufgeheizten Diskussionen wird mehr denn je die Kraft der Vernunft von mündigen Bürgerinnen und Bürgern gefordert sein. Sonst kommt es

„…zu keiner ernsthaften Auseinandersetzung mit anderen über die eigenen weltanschaulichen Überzeugungen und es wird anderen die Möglichkeit entzogen, selbst herauszufinden, ob diese Überzeugungen wahr, vernünftig und haltbar sind“ [32].

Mündige Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, kritisch zu denken, zwischen Wahrheit und Schein zu unterscheiden, eigene Urteilskraft zu fördern, den Verstand für die Wahrheit zu öffnen und sich zu ermutigen, eigene Ansichten um der Wahrheit, des besseren Arguments willen, zu korrigieren. Das setzt voraus, dass ein respektvoller argumentativer Streit möglich ist, in dem die Gründe, für das Behauptete angegeben werden (Argumentationspflicht), dass diese Darlegungen einsehbar und verständlich sind (Verständlichkeitspflicht)und dass sie von anderen überprüft werden können (Öffentlichkeitspflicht).[33]

Wird der wissenschaftsbezogener Populismus, Anti-Intellektualismus und der „gesunde Menschenverstand“ an Zuspruch gewinnen, steht für das Gemeinwesen viel auf dem Spiel.

Denn es wäre fatal, gelänge es dem Populismus in all seinen gesellschaftlichen und politischen Spielarten, den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Mündigkeit voranzutreiben.[34]

©Dr. Armin Kutscher 2025

[1] Peham, Andreas, Rechtsextremismus als politische und pädagogische Herausforderung, Verfügbar: http://www. doew. at/neues/andreas-peham-rechtsextremismus-als-politische-und-paedagogischeherausforderung (2016), S. 6.

[2] Akteure mit epistemischer Autorität. Episteme: universal gültige, wissenschaftliche und vernünftige Wissen - Erkenntnis von Tatsachen.

[3] Mede, Niels G., Schäfer, Mike S., Science-related populism: Conceptualizing populist demands toward science, Public Understanding of Science, 29(5) 2020, S. 473-491, hier S. 474.

[4] Mede, Niels G., Schäfer, Mike S., Science-related populism, S. 474.

[5] Diskurs: Erörterung, Unterhaltung. Ein argumentativer Dialog, der Aussagen, Deutungsmuster und Normen auf Wahrheitsgehalt und Legitimität prüft.

[6] In Verkehrung des Zitats: Daniel P. Moynihan „Everyone is entitled to his own opinion, but not his own facts.” 1983 January 18, The Washington Post, More Than Social Security Was at Stake by Daniel P. Moynihan, Quote Page A17, Column 5, Washington, D.C.

[7] Karin Priester, Definitionen und Typologien des Populismus, Soziale Welt 62. Jahrg., H. 2 (2011), pp. 185-198.

[8] Karin Priester, Definitionen und Typologien des Populismus, Soziale Welt 62. Jahrg., H. 2 (2011), pp. 185-198.

[9] Adorno, Th. W., Fernsehen als Ideologie, Gesammelte Schriften (GS), herausgegeben von Tiedemann Rolf, Band 10.2., Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 1977, wbg 1998, Seite 530.

[10] Vgl. Funke, Joachim, Intelligenz: Die psychologische Sicht, in: Holm- Hadulla, R., Funke J., Wink, M. (Hg.) Intelligenz: Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen. Heidelberger Jahrbücher Online HDJBO 2021, Band 6, S. 181-197. https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/hdjbo/issue/view/2414; vgl. Funk, J.,Vaterrodt, B., Was ist Intelligenz? C.H. Beck Verlag, München 1998, 3. Auflage 2009.

Michel Winock, Die Intellektuellen in der Geschichte Frankreichs, in: In: Albertin, L., et al. Frankreich-Jahrbuch 1998. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 1998, 53–63. Collini, Stefan, Absent Minds, Intellectuals in Britain. Oxford University Press 2006; Habermas, Jürgen, Ein avantgardistischer Spürsinn für Relevanzen. Was den Intellektuellen auszeichnet, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 51 (2006), 5, S. 551–557.

[11] „Intelligence is a very general mental capability that, among other things, involves the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and learn from experience“, Gottfredson, Linda S., Mainstream Science on Intelligence: An Editorial with 52 Signatories, in: Intelligence 24 (1) 1997, 13-23, hier: 13. https://www1.udel.edu/educ/gottfredson/reprints/1997mainstream.pdf; „

Bereits im Mittelalter lautet ein Definitionsversuch „… dass „Verständnis“ nichts anderes bedeutet als den Akt oder die Tätigkeit der Vernunft - was man „Erkennen“ oder „Einsehen“ nennt. Hoc nomen intelligentia proprie significat ipsum actum intellectus, qui est intelligere“, Thomas von Aquin (†1274) Summa Theologiae, I, 79a, 10co.

[12] Peter, Lothar, Warum und wie betreibt man Soziologiegeschichte?, in: Klingemann u. a., Jahrbuch für Soziologiegeschichte 1997/1998, Leske + Budrich, Opladen 2001, S. 9–64. Vgl. Moebius, Stephan. (2010). Intellektuellensoziologie – Skizze zu einer Methodologie. Publiziert in: Sozial.Geschichte Online, Heft 2/2010 der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts (www.stiftung-sozialgeschichte.de). 2. 37-63.

[13] Bering, Dietz, „Intellektueller“: Schimpfwort – Diskursbegriff – Grabmal?, in: APuZ 40/2010, 4. Oktober 2010, Seite 6.,https://www.bpb.de/system/files/pdf/BGG8SS.pdf - Seite 6.

[14] Gerhard Strauß, Ulrike Haß, Gisela Harras, Brisante Wörter von Agitation bis Zeitgeist. Ein Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch. De Gruyter, Berlin/New York 1989, S. 663 f. Urban, Monika, Von Ratten, Schmeißfliegen und Heuschrecken. Judenfeindliche Tiersymbolisierungen und die postfaschistischen Grenzen des Sagbaren, Herbert von Halem Verlag, Köln 2014.

[15] Büchner, Timo, „Reißt die Schlangenbrut vom Thron!“ Antisemitische Tiermetaphern im Rechtsrock, in: Kanitz, Maria, Geck, Lukas (Hg.), Klaviatur des Hasses. Antisemitismus in der Musik, Nomos Verlag, Baden-Baden 2022, Seiten 189-214.

[16] Intellektuellen-Bashing: Gesellschaftliche Verhältnisse zu analysieren, ist nicht primär Elfenbeinturmbillard, Die Wochenzeitung Nr. 49, 08.12.2016: https://www.woz.ch/1649/intellektuellen-bashing/gesellschaftliche-verhaeltnisse-zu-analysieren-ist-nicht-primaer

[17] Benjamin, Walter, Kleiner Mann aus London (1933), Gesammelte Schriften, Band III: Kritiken und Rezensionen, Herausgegeben von Hella Tiedemann-Bartels, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1991, S. 401.

Tucholsky, Kurt, Der kleine Mann spricht, 1926 (Peter Panter, Vossische Zeitung, 08.01.1926, Nr. 12) https://www.textlog.de/tucholsky/glossen-essays/der-kleine-mann-spricht?_highlight=mann&_highlight=spricht. Fallada, Hans, Kleiner Mann – was nun? Originalfassung, Aufbau, Berlin 2016.

[18] Markwardt, Nils, Kleiner Mann, warum? In: der Freitag v. 19.05.2016. https://www.freitag.de/autoren/nils-markwardt/kleiner-mann-warum

[19] Lengfeld, Holger, Der »Kleine Mann« und die AfD: Was steckt dahinter? Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 70, (2018) Heft 2, 295–310.

[20] Markwardt, Nils, Kleiner Mann, warum? In: der Freitag v. 19.05.2016. https://www.freitag.de/autoren/nils-markwardt/kleiner-mann-warum

[21] Vgl. Reckwitz, Andreas, Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne, edition suhrkamp, Berlin 2019, S. 63-133; Nachtwey, Oliver, Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne, edtion suhrkamp 7. Auflage, Berlin 2017, S. 147-155.

[22] Bourdieu, Pierre, Position u Perspektive, in: (ders. u.a.) Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft, UVK Verlagsgesellschaft , Konstanz 1997, Seite 19. Vgl. Dubet, Francois, Le temps des passions tristes. Inégalités et populisme“, Seuil, Paris 2019.

[23] Kastrup, Wolfgang, Der „kleine Mann“ und sein großer Auftritt - mal wieder, in: Zeitschrift des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung, 33 (2017), S. 8.

[24] Adorno, Th. W., Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Gesammelte Schriften (GS), herausgegeben von Tiedemann Rolf, Band 4., Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 1951, wbg 1998, Seite 116.

[25] Bücherverbrennungen – organisiert von SA, SS und HJ gab es im Deutschen Reich schon davor.

[26] Wider den undeutschen Geist!, Staatsarchiv Würzburg, Akten der Deutschen Studentenschaft, I 21 C 14/, erschienen 1933. Strätz, H.-W., Die studentische „Aktion wider den undeutschen Geist“ im Frühjahr 1933, in Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jahrgang 16 (1968), Heft 4, Seiten 346-372, hier Seiten 353f.

[27] Heine, Heinrich, Almansor, Düsseldorfer Heine Ausgabe, Band 5, bearbeitet von Manfred Windfuhr, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1994, Seite 16, Vers 243f. Jürgen Habermas, Heinrich Heine und die Rolle des Intellektuellen in Deutschland, in: ders., Eine Art Schadensabwicklung, Frankfurt am Main 1987, S. 25–54.

[28] Marcel Reich-Ranicki zu der von den Düsseldorfer Behörden erlaubten Bücherverbrennung „Wie oft muß man in Deutschland an diese Verse erinnern? Wie oft muß gesagt werden, daß die Flammen, in denen Bücher aufgehen, immer von der Dunkelheit der Epoche zeugen? Wahrlich, unsere Generation hat hinreichend Gelegenheit gehabt, sich von der nun schon klassischen Reihenfolge zu überzeugen: Erst verbrennt man die Bücher, dann die Autoren und dann die Leser … Wehret den Anfängen. Den Anfängen? Nein, machen wir uns nichts vor. Es ist nicht ein Anfang, es ist eine Fortsetzung“, Marcel Reich-Ranicki: Wer schreibt, provoziert. Kommentare und Pamphlete. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1993, Seiten 180-183.

[29] Vgl. Bücherverbrennungen seit der Frühen Neuzeit, Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages, Fachbereich WD 1: Geschichte, Zeitgeschichte und Politik, WD 1 - 106/07. https://www.bundestag.de/resource/blob/414316/cffc968c4a74d3af1d60cc36de88a7ad/wd-1-106-07-pdf-data.pdf

[30] Frühwald, Wolfgang, Über die Angst vor dem Buch und die Erinnerung, in: Leviathan, H. 3 (2002), S. 309).

[31] Bonhoeffer, Dietrich, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hrsg. v. Eberhard Bethge, Neuausgabe, Chr. Kaiser Verlag, München 1970, S. 16-18.

[32] Dalferth, Ingo, Die Krise der öffentlichen Vernunft. Über Demokratie, Urteilskraft und Gott, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2022, S. 151.

[33] Nach Dalferth, Ingo, Die Krise der öffentlichen Vernunft. Seite 113.

[34] Nach Hitzler, Ronald, Der unberechenbare Bürger. Über einige Konsequenzen der Emanzipation der Untertanen, in: Beck, Ulrich, Kinder der Freiheit. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997, S. 176.

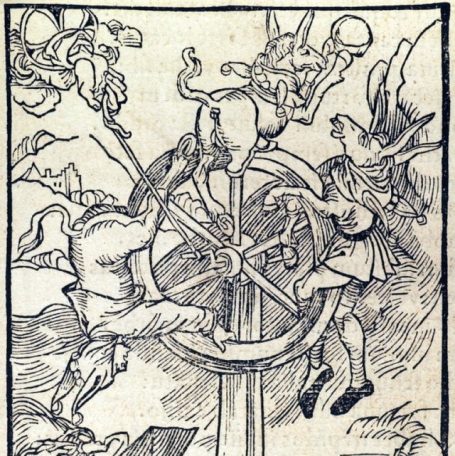

Abb. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narrenschiff_(Brant)_1499_pic_0057.jpg. www.pixabay.com - gemeinfrei

© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.