Götterdämmerung im Meeting Room?

Alte Mythen, neue Einsichten - Komplexität und menschliches Handeln verstehen mit Odysseus & Co

Mythen und Komplexität

Aller Moderne und Aufklärung zum Trotz: Mythen[1] sind aktuell. Welche Anregungen lassen sich aus den Geschichten um Odysseus, Herakles, Pythia und Medusa für den Umgang mit Komplexität gewinnen?

Eine Menge! Ihre Geschichten erzählen von Klugheit und Ausdauer, von Kraftakten, von der Suche nach Orientierung in unübersichtlichen Situationen und vom Umgang mit mehrschichtigen und schier unlösbaren Problemen.

Mythen erschließen überraschende Parallelen zu aktuellen Managementproblemen und geben Impulse für den reflektierten Umgang mit Komplexität. Mythen sind selbst hochkomplexe Systeme: Sie verbinden zahlreiche Figuren, Konflikte und Handlungsstränge, die sich im Laufe der Zeit immer wieder an neue Kontexte anpassen.

Wie in den antiken Mythen stehen auch im Management Konfliktfiguren, Krisengestalten, Wandel und die Suche nach Orientierung im Mittelpunkt. Die Fähigkeit, Muster zu erkennen, mit Unsicherheiten umzugehen und verschiedene Lösungswege zu integrieren, ist dabei zentral.

Muster erkennen klingt sehr zurückhaltend. Das zurecht: Denn Komplexität lässt sich nicht überwinden, lösen oder reduzieren, sondern verstehen und gestalten – mal klug, mal weniger klug.

Aktuell erleben wir eine Welt bedrückender Unsicherheit, verwirrender Mehrdeutigkeiten und drängenden Wandels. Ungewissheit, Ambivalenz und ständige Veränderung kennzeichnen komplexe Systeme.

Das verlangt Orientierungskraft und stellt Führung und Management vor besondere Herausforderungen. Traditionelle Steuerungsmechanismen verlieren an Wirksamkeit und laufen mitunter ins Leere. Lineare, vereinfachende Ansätze stoßen an Grenzen. Sie sind nicht in der Lage, die unübersichtlichen Verwicklungen zu bewältigen. Sie sind nicht imstande, „…die Erwartung einer Verstehbarkeit der Welt zu erfüllen…“[2]

Es gelingt daher auch nicht (mehr), den dynamischen Anforderungen in all ihren Anfragen gerecht zu werden. Führung und Management müssen mit Unsicherheit umgehen, differenzierte Perspektiven zulassen und lernfähig bleiben.

Blicken wir über den Tellerrand hinaus, eröffnen sich mit den klassischen antiken Mythen Deutungsmöglichkeiten und Orientierungshilfen. Dieser Blick „darüber hinaus“ ist legitim, ist der Mythos, sind die Mythen auch heute im Leben eines Menschen anzutreffen.[3]

Die antiken Mythen veranschaulichen und legen offen, wie Menschen schon immer (und auch heute) auf Überforderung, Orientierungslosigkeit und Komplexität reagierten und reagieren.

Mythen werden landläufig als alt und abgetragen gedeutet. Hier werden sie als heuristische Denkanregungen verstanden, die in der Lage sind, Sinnzusammenhänge und Orientierung bei der Gestaltung komplexer Problemlagen zu stiften.

Abseits von Managementesoteriken in Verbindung mit pseudowissenschaftlicher Rhetorik und farbenfroher Typenleere konfrontieren Mythen ungeschönt mit ungelösten Spannungen, ethischen Dilemmata, Grenzerfahrungen und den widersprüchlichen Seiten des Menschseins.

Abseits der glattgebügelten und fragwürdigen Welt des positiven Denkens und seiner kommerziellen Verheißungen fordern sie uns ungeschminkt heraus, uns mit Schattenseiten, Härten und einer Wirklichkeit auseinanderzusetzen, die sich eindeutiger Auflösung entzieht.

All das vorausgeschickt werfen wir einen genaueren Blick auf klassische Mythen und ihre Bedeutung.

Begriffserklärung

Ziel dieser kurzen Erörterung ist es, den Begriff zugänglich zu machen.

Mythos wird in der Alltagssprache und den Medien flexibel verwendet. Das Bedeutungsspektrum ist breit gefächert. Mythos kann Erzählungen über Götter und Helden aus mythischer Vorzeit bezeichnen, aber ebenso für berühmte Persönlichkeiten, verehrte Objekte, Idole oder Wunschbilder stehen.

Den einen sind die Erzählungen bekannt aus Gustav Schwabs Sagen des klassischen Altertums – ein Klassiker der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur. Den anderen aus der Illias und der Odyssee (Homer, 8. Jh. v. Chr.) oder den Metamorphosen des Ovids (+ 17 n. Chr.). Anderen wiederum aus der Percy Jackson-Reihe: Diebe im Olymp, Im Bann des Zyklopen, Die Schlacht um das Labyrinth, oder Harry Potter, Batman, Herr der Ringe, Star Wars etc. In der Popkultur- und Medienkultur ranken sich Mythen um Persönlichkeiten wie Lady Gaga oder Madonna, Steve Jobs, Maria Callas, J.F. Kennedy usf.[4]

Mythos, von griech. mȳ́thos (μῦθος) Wort, Rede, Gespräch, Überlegung, Erzählung, Sage. Mythen heißen Überlieferungen, Legenden aus der Vorzeit eines Volkes in Form von Dämonen-, Götter- und Heldensagen.

Dabei ist Mythos ist eine vielschichtige, und damit schwer zu fassende Erscheinung. In Philosophie, Kultur- und Sozialwissenschaften konkurrieren unterschiedliche Deutungsversuche. Fast will man sagen, dass die Definition des Begriffs selbst schon ein Mythos ist. Die Vielfältigkeit des Mythos erlaubt keine abschließende Definition.

Der Philosoph Blumenberg (+ 1996) umschreibt Mythen als Fossilien der Menschheitsgeschichte.[5] eine sehr einfache und sehr vage Definition in De diis et mundo gibt der spätantike Philosoph Salustios (wohl 4. Jahrhundert n. Chr.): „…was nie geschah und immer ist“[6]. Das ist auslegungsbedürftig. Ein Mythos ist demnach eine Erzählung, die unwahre und unwahrscheinliche Ereignisse schildert. Historische Korrektheit darf man nicht erwarten. Sie sprechen zeitlos alle an und alles aus. Sie sprechen Grundlegendes an: das, was unser Menschsein ausmacht; das, was es heißt, ein Mensch zu sein.

Was es heißt ein Mensch zu sein wird in Mythen in unterschiedlichen Leitmotiven durchkomponiert: Suche nach Sinn oder Identität (Theseus im Labyrinth), Konflikte zwischen Eltern und Kindern (Kronos und Zeus), Heldentaten und Prüfungen (Herakles), Liebe und Eifersucht (Aphrodite und Ares, Medea), Mut und Selbstüberschätzung (Ikarus), Verrat (Paris und Menelaos).

Eigenschaften und Funktionen von Mythen

Im Folgenden werden Eigenschaften und Funktionen von Mythen skizziert. Zwangsläufig sind Schwerpunktsetzung, Auslassungen und Verkürzungen unvermeidlich, da das Thema äußerst vielschichtig und komplex ist.

Mythen verbinden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Zeit steht in ihnen still.[7] Sie erweisen sich als wirkmächtig, weil sie Erinnerung strukturieren – nicht, weil sie „wahr“ im historischen Sinn wären.[8]

„Ein Mythos legt ein Raster vor, …Dieser Raster ermöglicht es, einen Sinn zu entziffern … nicht den Sinn des Mythos selbst, sondern … Bilder der Welt, der Gesellschaft, der Geschichte… die hinter der Bewußtseinschwelle versteckt liegen“.[9]

Mythen bieten Deutungsraster an, die uns in die Lage versetzen, Zusammenhänge zu entziffern. Sie sprechen da, wo die Vernunft stumm bleibt.[10] Sie legen seelisches Erleben und Verhalten von Menschen offen. Sie stiften Orientierung und Sinn.

Aktuell ist für viele unsere Welt durch kaltes, rationales Denken entzaubert. Ausgeliefert den Zwängen von Wissenschaft und Technik suchen Menschen nach Orientierung in einer Realität, die sie nicht mehr verstehen. Die Aufgabe des Mythos ist, die Welt weniger unheimlich zu machen. Mythen schaffen Distanz zu einer bedrohlich wahrgenommenen Lebenswirklichkeit. Das empfundene Chaos, das Unbegreifliche, wird als sinnstiftende Erzählung zumindest lesbar und der Willkür entzogen. Mythen machen das Unlesbare verstehbar.[11]

Der Mythos steht der Vernunft nicht einfach gegenüber. Beide stehen in einem Wechselverhältnis. Während die Vernunft sucht, mythische Erzählungen zu rationalisieren und zu integrieren, überschreitet der Mythos die Grenzen der Vernunft und eröffnet neue Denkräume.[12]

Mythen fassen nicht zuletzt das emotionale Erleben und die zwischenmenschliche, aber auch die Kommunikation mit als höher aufgefassten Mächten ein. Mythen erfüllen das Bedürfnis des Menschen nach Trost.[13]

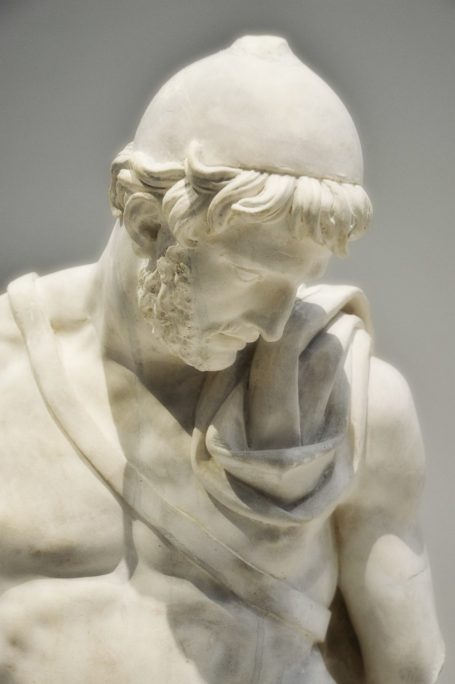

Mythologische Gestalten und ihr Bezug zur Komplexitätsbewältigung

Mythologische Figuren zeigen, wie Menschen typischerweise mit komplexen Situationen umgehen. Sie unterstützen, dieses Verhalten besser zu verstehen und zu reflektieren.

Odysseus ist das Sinnbild des strategischen Navigators. Nicht Planung, sondern die Fähigkeit zur improvisierten Kurskorrektur in unsicheren, dynamischen Umwelten kennzeichnen ihn. Er muss sich immer wieder neu orientieren. Manchmal irrt er umher, um Komplexität zu meistern und einen Weg trotz Unsicherheiten und Risiken zu finden. Ständige Neujustierung, Ausprobieren, Muster erkennen und Perspektiven erweitern, Ausdauer, iteratives Lernen, Anpassungsfähigkeit und strategisches Denken und Witz stellen ihn uns als Prototyp einer agilen Projektleitung vor.

Kassandra ist eine Seherin. Sie warnt früh vor Gefahren (trojanisches Pferd). Risiken erkennt sie klar. Allerdings wird sie nicht gehört und ernst genommen. Das führt zum Untergang Trojas. Sie verkörpert die Unfähigkeit vieler Organisationen, kritische Stimmen zu hören – sei es aus Machtlogik, Trägheit oder kultureller Vermeidung. „Risk Ignorance“ ist ein Problem vieler Organisationen, in denen kritische Hinweise aus politischen, kulturellen oder hierarchischen Gründen unterdrückt oder bagatellisiert werden. Im Kontext der Komplexitätsbewältigung liegt ihre Stärke darin, zu mahnen, zu warnen. Sie will berücksichtigt und beachtet sein. Ihre unbequemen und störenden Hinweise gilt es, in Entscheidungsprozesse einzubeziehen.

Ikarus verkörpert die Hybris, die Überheblichkeit. Trotz der Warnung seines Vaters fliegt er zu nah an die Sonne – die Wachsflügel schmelzen, er stürzt ins Meer. Wer in komplexen Systemen der eigenen Größe allein folgt, riskiert den Absturz. In Bezug auf Komplexitätsbewältigung warnt Ikarus vor überzogenem, egozentrischem, narzisstischem Handeln, das Zusammenhänge und Risikobewertungen schlicht ausblendet. Ikarus symbolisiert die Schattenseite von Innovationskulturen, in denen Risikobewusstsein der Euphorie, der eigenen Großartigkeit geopfert wird.

Pandora ist jene Frau, die eine geheimnisvolle Büchse, ohne nachzudenken, öffnet. Damit setzt sie ungewollt alles Übel in die Welt. Pandora steht im Kontext von Komplexitätsbewältigung für die unbeabsichtigten Folgen menschlichen Handelns. Eingriffe in komplexe Systeme ohne vollständiges Verständnis der Zusammenhänge lösen schwer kontrollierbare und irreversible Dynamiken aus.

Herakles (Herkules) steht für Ausdauer, Kraft und Mut. Er löst scheinbar unlösbare, übergroße Aufgaben mit Wucht, Klarheit und Zielorientierung. Die Ställe des Augias sollte er an nur einem Tag ausmisten. Herakles löste das Problem mit List: Er durchbrach die Stallmauern und leitete zwei Flüsse durch die Ställe. Das Wasser spülte den gesamten Mist weg.

Immer wieder kämpft er gegen seinen eigenen Jähzorn an. Probleme rational und klar zu erfassen, werden durch seinen Zorn, sein impulsives und unkontrolliertes Handeln negativ beeinträchtigt. Im Umgang mit Komplexität verkörpert Herakles den Versuch, Ordnung zu schaffen. Seine Tatkraft, verbunden mit seiner unkontrollierten Impulsivität, ist in komplexen Systemen jedoch oft unangemessen. Herakles zeigt uns, wie wichtig es ist, Probleme direkt anzugehen. Doch das überlegt und nicht aus einem Impuls heraus.

Pythia ist die Priesterin des Orakels von Delphi. Was sie sagt, bleibt rätselhaft, mehrdeutig und offen für Interpretation. Ihre Antworten waren nie eindeutig. Pythia steht für den Umgang mit Unsicherheit, Mehrdeutigkeit und die Grenzen von Prognosen in komplexen Fragen. Sie erinnert daran, dass bei Komplexität klare Antworten schwer möglich sind – was jedoch bedeutet, dass sie in jedem Fall gesucht werden sollten. Szenarienentwicklung und Perspektivenvielfalt können dies unterstützen. Dennoch ist Komplexität nie vollständig einsehbar. Informationen sind in der Regel unvollständig oder bereits veraltet. Pythia mahnt, mit Mehrdeutigkeit klug umzugehen und Interpretationsspielräume auszuhalten und zu deuten.

Medusa eine der Gorgonenschwestern. Die Gorgonenschwestern stehen für das Unheimliche und Bedrohliche. Wer Medusa ansieht, erstarrt zu Stein. Sie verkörpert Bedrohung und das Lähmende. Mit Klugheit und „Umgehung“ besiegt Perseus sie, indem er sie nur indirekt, mit einem Spiegel, lokalisiert. Im Kontext von Komplexitätsbewältigung steht Medusa für das Gefühl der Überforderung. In der Folge stellen sich lähmende Wirkung und Kontrollverlust ein. Fixierung und Stillstand, Blockaden durch fixierte Denkmuster versteinern das Denken. Medusa steht auch für Risiken, die dadurch bestehen, dass Tabus, Machtstrukturen und implizite Dynamiken nicht benannt und angegangen werden. Nur wer das Lähmende und Beängstigende benennt, wird und bleibt handlungsfähig. Starre Beharrlichkeit und Denkverbote gilt es zu meiden. Stattdessen ist es entscheidend, flexibel, kalkuliert und überlegt, wie Perseus mit dem Spiegel, zu sein.

Sisyphos rollt unermüdlich einen Fels den Berg hinauf. Fortschritte sind nicht bemerkbar, denn immer, wenn er schon fast am Berggipfel angekommen, donnert der Fels wieder ins Tal. Sisyphos ist ein Bild für zähe Prozesse, Projekte ohne Zielklarheit und Sinn unter Dauerbelastung. Der Sisyphos ringt beharrlich mit dem Felsblock. Fortschritte werden nicht sichtbar. Die Beharrlichkeit ist bewundernswert. Seine Resilienz, trotz der geringen Fortschritte hoch. Nicht immer ist in komplexen Systemen ein eindeutiger Fortschritt oder gar Abschluss möglich. Beharrlichkeit und Akzeptanz als bewusste Haltungen stiften Sinn und Selbstwirksamkeit. Das Dranbleiben ist die Stärke des Sisyphos. Allerdings gibt es auch eine Einschränkung: Manche Aufgaben sind nicht durch mehr Anstrengung lösbar. Hier sind Neuorientierung und Strategiewechsel sinnvoll.

Die Zyklopen heißen die einäugigen Riesen, die mit roher Kraft die Dinge umsetzen. Die Umsetzung ist ihre Stärke. Kraftvoll, aber beschränkt. Ihre Schwäche ist der fehlende Überblick, das enge, fokussierte Gesichtsfeld, der Tunnelblick. Sie zeigen, dass komplexe Probleme sich nicht monokausal, technokratisch und linear bewältigen lassen. In komplexen Dynamiken ist Einäugigkeit hochproblematisch, weil Wechselwirkungen, Rückkoppelungen und Fernwirkungen nicht bedacht werden. Die Zyklopen erinnern daran, dass Komplexitätsmanagement multiperspektivisch und interdisziplinär ausgerichtet mehr bewirkt als eingleisige und krude Methodenumsetzung.

Nestor ist der erfahrene König von Pylos. Seine Stärke ist im trojanischen Krieg nicht der Kampf, sondern die überlegte und kluge Rede. Spricht er, dann aus Erfahrung. Handelt er, dann ausgewogen. Rät er, dann auf der Grundlage belastbarer Reflexion. Er steht für nichtautoritäre Weisheit. Er wartet nicht mit endgültigen Wahrheiten auf, sondern will Orientierung stiften. Im Kontext von Komplexitätsbewältigung verkörpert er generationenübergreifendes Wissen. Wo Standardwissen nicht greift, ist sein Erfahrungswissen unbezahlbar. Denn er spricht aus der Vergangenheit klug in die Gegenwart hinein.

Zerberus, der dreiköpfige Hund, bewacht den Eingang zur Unterwelt. Er ist ein Grenzwächter und unterscheidet eindeutig: Niemand kann hinein oder hinaus, der nicht berechtigt ist. In komplexen Systemen steht er für unmissverständliche Kommunikation und klare Regeln. Er befragt kritische Schwellen: Was muss geschützt, was geöffnet werden? Was soll verschlossen bleiben? Er behält den Überblick an den Schnittstellen zwischen Systemen, Rollen oder Wissensbereichen. Der Umgang mit Komplexität erfordert wachsame Aufmerksamkeit.

Theseus betritt ein Labyrinth und findet unbeschadet wieder hinaus. Mit Hilfe eines Tricks, des Ariadnefadens, findet er zum Ziel und wieder heraus. Im Kontext von Komplexitätsbewältigung steht Theseus für die Courage, sich in chaotische, schwer durchschaubare Situationen hineinzubegeben. Es reicht nicht, das komplexe Problem zu „besiegen“. Entscheidender ist es, das System, den Weg durch das System zu verstehen. Ohne sich dabei zu verheddern und zu verirren. Um die Orientierung im System „Labyrinth“ nicht zu verlieren, hat er den Ariadnefaden. Dieser steht für Struktur, Verbindung und Rückbindung: Wer Komplexität gewachsen sein will, braucht sicher Entschlossenheit, aber auch kluge Strategien, eine gute Rückbindung und intelligente Zusammenarbeit.

Die Sirenen, mythische Wesen, halb Frau, halb Vogel, können süß singen und tödlich verführerisch sein. Mit ihrem betörenden Gesang locken sie Seefahrer ins Verderben. Sie erinnern an die Verlockung kurzlebiger Hypes, glattgezogener Tools und vielversprechender, aber inhaltsleerer Strategien. Wer ihnen auf den Leim geht, kommt vom Kurs ab. Vereinfachungen wirken in der Komplexitätsbewältigung oft verführerisch, doch sie führen in die Irre. So überzeugend falsche Gewissheiten auch klingen mögen – in komplexen Lagen ist es gefährlich, sich von ihnen leiten zu lassen, ohne tiefergehende Analysen und Skepsis.

Typhon ist ein Chaoswesen. Hundert Drachenköpfe, flammender Atem etc. Es steht für Zersplitterung und Systemstörung. Selbst die mächtigen Götter fürchten seine Macht. Plötzliche Disruptionen, undurchschaubare Zusammenhänge, das Unverfügbare führt dieses Wesen mit sich. Nicht individuelles Heldentum ist gefragt, um ihm zu begegnen, sondern kollektive Resilienz und Robustheit. Für den Umgang mit Komplexität zeigt Typhon, dass patriarchalische oder transaktionale Führungsstile überholt sind. An ihre Stelle treten die Fähigkeit zur Dezentralisierung und zur Mobilisierung kollektiver Intelligenz, um handlungsfähig zu sein. Typhon erinnert uns daran, dass in komplexen Systemen Chaos jederzeit ausbrechen kann. Die Frage ist, ob wir strukturell und mental vorbereitet sind und einen Plan B haben, um entschlossen neue Ordnungsmuster zu schaffen.

Nebenbei: Nach erbittertem Kampf besiegt Zeus das Untier und begräbt es unter dem Ätna.

Epimetheus ist der Bruder des Prometheus. Sein Name steht für jemanden, der aus Schaden klug wird, der danach anfängt, nachzudenken. Sein Bruder Prometheus denkt zuerst nach, bevor er handelt. Epimetheus steht für impulsives, unreflektiertes Handeln. Er hat kein Bewusstsein für langfristige Folgen seines Handelns. Im Kontext von Komplexitätsbewältigung erinnert seine Figur daran, dass Handeln ohne Systemverständnis mehr als problematisch ist. Werden Rückwirkungen, Nebenfolgen oder Langzeitdynamiken ignoriert, folgen Kettenreaktionen und Krisen. Epimetheus zeigt uns, wie wichtig Vernetzungen, Voraussicht, Risikobewertungen und Reflexion sind. Die Heuristik ‚sehen–urteilen–handeln‘, zusammen mit den Einschätzungen eines Nestor und Warnungen einer Kassandra, ist zwar aufwendig in der Umsetzung, kann jedoch vorschnelle Reaktionen vermeiden helfen und nachhaltigere Entscheidungen in komplexen Situationen ermöglichen.

Die vorgestellten Gestalten wie Odysseus, Kassandra, Ikarus oder Theseus stehen für zeitlose Strategien, aber auch Fallstricke im Umgang mit Komplexität.

Odysseus zeigt uns, dass Anpassungsfähigkeit, Orientierung und kluges Navigieren entscheidend sein können. Kassandra erinnert daran, kritische Stimmen ernst zu nehmen. Das Schicksal des Ikarus schärft ein, übertriebener Selbstüberschätzung zurückhaltend zu begegnen. Pandora und Epimetheus stellen die Folgen unreflektierten Handelns vor.

Komplexität erfordert auch Stärke (Herakles), aber auch Reflexion (Nestor), Mehrdeutigkeitskompetenz (Pythia) und strategisches Denken (Theseus).

Wer Komplexität meistern will, braucht Ausdauer (Sisyphos), Klarheit an entscheidenden Schnittstellen (Zerberus), den Mut, das Lähmende aufzulösen (Medusa), und Skepsis gegenüber trügerischen Vereinfachungen (Sirenen).

© Dr. Armin Kutscher, 2025

Literatur

[1] Eliade, Mircea, Aspects du mythe, Éditions Gallimard, Paris 1963. Gulian, Constantin I., Mythos und Kultur. Zur Entwicklungsgeschichte des Denkens, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1981. Hübner, Kurt, Die Wahrheit des Mythos, Karl Alber Verlag, Freiburg 2013. Jamme, Christoph, Einführung in die Philosophie des Mythos, Band 2. Neuzeit und Gegenwart, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1991. Luc Brisson, Einführung in die Philosophie des Mythos, Band 1, Antike, Mittelalter und Renaissance, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1996. Schwab, Gustav, Sagen des klassischen Altertums. Neu bearb. von Ilona Paar. Ueberreuter Verlag, Wien 2001. Köhlmeier, Michael, Liessmann, Konrad Paul, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam? Mythologisch-philosophische Verführungen, Carl Hanser Verlag, München2016. Hengst, Dirk Patrick, Mythos und Wissenschaft. Blicke durchs Kaleidoskop der Kulturen, Der Andere Verlag, Osnabrück 2004. Barthes, Roland, Mythen des Alltags. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016. Blumenberg, Hans, Arbeit am Mythos, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 82023. Ovid, Metamorphosen, aus dem Lat. übersetzt, kommentiert von Michael von Albrecht, Reclam Verlag, Ditzingen 2021. Homer, Ilias. Neu übertragen von Raoul Schrott, Carl Hanser Verlag, München 2008. Homer, Odyssee. Griechisch/Deutsch, übersetzt von Roland Hampe, Reclam Verlag, Ditzingen 2010. Richter, Heinz A., Mythen und Legenden in der griechischen Zeitgeschichte (PELEUS Studien zur Archäologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns, hg. von Reinhard Stupperich und Heinz A. Richter, Band 74), F. P. Rutzen Verlag, Ruhpolding 2016. Gadamer, H.-G., Mythos und Vernunft, in: H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke, Bd. 8, I., Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 1993, S. 163-169, hier S. 165. Gadamer, H.-G., Mythos und Logos, in: H.-G. Gadamer, Gesammelte, Band 8, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 1993, Seiten170-173. Gadamer, H.-G., Der Mythos im Zeitalter der Wissenschaft, in: H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke, Bd. 8, I., Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 1993,Seiten 180-188. Frank, Manfred, Der kommende Gott. Vorlesungen über die Neue Mythologie. I. Teil, Suhrkamp, Verlag, Frankfurt am Main 1982. Simonis, Annette „Mythentheorie und -kritik“, in: Nünning, Ansgar (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe Metzler Verlag, Stuttgart 2004, Seiten 480-482. Simonis, Annette, „Mythos“, in: Nünning, Ansgar (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe Metzler Verlag, Stuttgart 2004, Seiten 482-483. Bürkle, H., Mythos, Mythologie, in: LThK, Bd. 7, Kasper, Walter, (Hg.), Freiburg 1998, 597–600. Horstmann, A., Mythos, in: Ritter, J., Gründer, K., Gabriel, G., HWPh (Historische Wörterbuch der Philosophie), Bd. 6, Schwab Verlag, Basel 1984, 283–318. Segal, Alan, Mythos. Eine kleine Einführung, Reclam Verlag, Stuttgart 2007. Assmann Aleida, Assmann Jan, „Mythos“, in: Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, Band IV: Kultbild-Rolle, hg. v. Cancik, Hubert u. a., Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1998, S. 179-200. Brandt, Reinhard Mythos und Mythologie. In: Brandt, Reinhard/ Schmidt, Steffen (Hg.) (2004): Mythos und Mythologie, Akademie Verlag, Berlin 2004, S. 9-22. Machowitz, Laurin, Die Säkularisierung des Exodus. Zur Narration von politischer Emanzipation bei Sigmund Freud, Thomas Mann, Michael Walzer und Paolo Virno, transcript Verlag, Bielefeld 2019.

[2] Sloterdijk, Peter, Neuigkeiten über den Willen zum Glauben. Notiz über Desäkularisation. In: Schweidler, Walter (Hg.) (2007): Postsäkulare Gesellschaft. Perspektiven interdisziplinärer Forschung. Karl Alber Verlag, Freiburg- München 2007, Seiten 76-93, hier Seite 83.

[3] „Die Gegenstände, die Themen und Motive mythischen Denkens sind unermesslich. […] Es gibt keine Naturerscheinung und keine Erscheinung des menschlichen Daseins, die sich nicht mythisch deuten ließen und die eine solche Deutung nicht nahelegten“, Cassirer, Ernst: Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur (= Philosophische Bibliothek 488): Felix Meiner Verlag, Hamburg 2007, Seite 117.

[4]Keuneke, Susanne: Mythisierung von Stars. Eine Strategie der Imagekonstruktion und die Grenzen ihrer Nutzbarkeit. In: Mythos in Medien und Politik. Hrsg. von: Peter Tepe, Tanja Semlow. Würzburg: Königshausen & Neumann 2011. (=Mythos. 3.) S. 165 - 183, S. 165.

[5] Blumenberg, Arbeit am Mythos, Seite 22.

[6]Salustius, Concerning the Gods and the Universe, Edited with Prolegomena & Translation, A.D. Nock, University Press, Cambridge 1926, § 4, Seite 9.

[7] Cassirer, Ernst, Philosophie der symbolischen Formen. Teil 2: Das mythische Denken, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2010, Seiten 124f.

[8] Vgl. Assmann, J., Burkert, W., Stolz, F., Funktionen und Leistungen des Mythos: Drei altorientalische Beispiele, Vandenhoeck Ruprecht Verlag, Göttingen 1982. https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/143096/1/Assmann_Burkert_Stolz_1982_Funktionen_und_Leistungen_des_Mythos.pdf. Arnold, Markus, Sprachlose Erklärung. Zum theoretischen Gebrauch musikalischer Variationen in der Anthropologie des Claude Levi-Strauss, in: Bedeutung? Für eine transdisziplinäre Semiotik, hg. von Waniek, Eva, Turia + Kant Verlag, Wien 2000, Seiten 94-111.

[9] Lévi Strauss, Claude, Eribon, Didier, Das Nahe und das Ferne, Fischer Verlag, Frankfurt a. Main 1989, Seite 206.

[10] Jamme, Ch., Einführung in die Philosophie des Mythos, Seite 15.

[11] Sloterdijk, Peter, Neuigkeiten über den Willen zum Glauben. Notiz über Desäkularisation. In: Schweidler, Walter (Hg.) (2007): Postsäkulare Gesellschaft. Perspektiven interdisziplinärer Forschung. Karl Alber Verlag, Freiburg- München 2007, Seiten 76-93, hier Seite 83.

Joyce, James, Finnegans Wake, Hrsg. v. Klaus Reichert und Fritz Senn, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1989, Seite 12. Blumenberg, Hans, Arbeit am Mythos, Seiten 32, 143.

[12]Vgl. Gabriel, M., Žižek, S., Mythology, Madness, and Laughter: Subjectivity in German Idealism. Continuum international Publishing Group, London/New York 2009, z.B. Seite 23.

[13] Cassirer, Ernst, Der Mythos des Staates: Philosophische Grundlagen politischen Verhaltens, Artemis Verlag, Zürich/ München 1978, Seite 361. Linke, B. M., Mythologie - ein Weg zur Wahrheit? Versuch einer Systematik in: Ders. (Hg.), Schöpfungsmythologie in den Religionen, Otto Lembeck Verlag, Frankfurt a. M. 2001, S. 11-48, Seite 24.

Bilder:

- Evelyn De Morgan Cassandra https://de.wikipedia.org/wiki/Kassandra_(Mythologie)#/media/Datei:Cassandra1.jpeg- gemeinfrei

- John Collier https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Collier_-_Priestess_of_Delphi_-_Google_Art_Project.jpg - gemeinfrei

- www.Pixabay.com - gemeinfei